瓦斯是什么意思

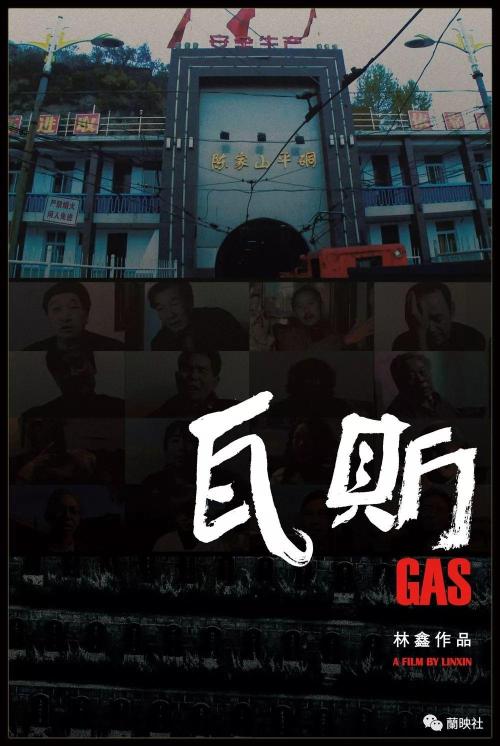

※案,本篇为『蘭·映社』第五期——“铜川方志”|林鑫纪录片展映第三场《瓦斯》的映后谈话。

《瓦斯》(2011)

导演:林鑫

类型:纪录片

片长:136分钟

制片国家/地区:中国大陆

内容简介:

2001年4月6日,陕西铜川矿务局陈家山煤矿发生瓦斯爆炸,38人遇难。2004年11月28日,陈家山煤矿发生瓦斯爆炸,166人遇难。五年后,矿工之子林鑫拍摄了这部关于矿难的影片。本片通过矿工、遇难者家属等二十余人的口述和街头随机采访,从不同角度立体地呈现了矿工的真实生活和矿难背后残酷复杂的社会现实。这部影片是林鑫“生存三部曲”的完结篇。

导演阐述:

当我拿起摄影机进入陈家山煤矿时,作为中国44年来最大的矿难,陈家山煤矿特大瓦斯爆炸事故已经过去了五年,然而恐惧和不安依然笼罩着矿区。因为还要在这片土地上生存,很多在职的矿工拒绝了采访。而最终面对镜头的人们,为我们展现了真实的矿区生活和矿工生存的艰辛和无奈。

放映时间:2018年10月13日19:00

地点:兰州创意产业园格玛摄影学校

录音整理:郭晓珊

林鑫:铜川是一个煤城。2004年11月28日,一场矿难,死了166个人。我当时没有去,因为我不想拍新闻。在五年以后,我重新走入矿区,去拍这场矿难之后,这个地方整个的生态环境,和前两部片子不一样。

高子鹏:最后这个片尾的烟花是故意做成黑白的吗?

林鑫:是的。那时候《瓦斯》还没有拍,但这个想法在我心中已经等了五个年头。这个是刚好遇到铜川市建市50周年,50周年庆典。我去拍时其实没啥想法,烟花开始的一瞬间,炸开的时候把镜头推上,去拍特写的时候,我突然就觉得可能矿井下的(瓦斯)爆炸就是这样。因为我们没办法见到,凡是见到的人都不会活着上来。拍到这个镜头的时候,我就知道这个是我的片尾,用了很长,四分多钟。

高子鹏:这个片子拍摄周期也不是很长。

林鑫:去了两三次,就跟地下党一样。

高子鹏:因为这个事情很敏感,怎么和这些人来沟通?像你在陈家山后面拍的那个段落,就是随机的那一段,那是先拍的还是后拍的?

林鑫:后拍的。那个我一拍就暴露了,所以说那是最后一次,拍完以后马上撤离。事实上你发现没有,他们一般都不愿意讲。你可以发现我这里拍了那么多人,没有一个真正当时井下矿工的幸存者。死里逃生的那些人,没有一个愿意接受采访。这个片子能拍成,我非常感谢一个退休的老矿工,化解了很多的问题,没有他,我这部片子就不可能存在。就像登珠穆朗玛峰的人,需要当地的向导,非常幸运的是,我找到了这样一个向导。

高子鹏:他本身对这个事情的态度是理解你,也支持你,他觉得应该有人去做这件事。

林鑫:他觉得还有人做这样的事!他对我帮助非常大,那么大年龄给我扛三脚架,要是没有他,是根本不可能拍下来的,而且两个矿难遇难者的家属,也是通过他找到的。过了五年,其实人们内心的恐惧依然在,他们不敢给你说。这个片子拍得非常困难,最后能做出来也有幸运的成分。

高子鹏:这个和前面两个片子的出发点不一样,关注的东西是伸展出来的。从自己的身边,父亲,同学,到对整个矿区的生态,它是个社会事件。

林鑫:通过这个矿难,瓦斯爆炸的这个事件,去一层一层剥开矿区生活的内核,没有仅仅就事论事。遇难矿工子女的生存,信仰,好多方面都有。在那个完全封闭的空间里,他那个生态是怎么样的。(煤矿的)设备都挺好的,很先进的设备,依然会发生这种事儿。这些真正的罪犯,其实现在依然逍遥法外,而且最后的替罪羊,我等了五年,还是拒绝了我的采访。

郭晓珊:这个事件的复杂,置身其中的人是说不了的。

高子鹏:我的理解,这个矿难最后根上的原因其实是一个政治问题,是领导的问题,是体制,是这个结构造成的,不光是这个矿的。因为我看你这个片子,很容易想到徐辛的《克拉玛依》,包括最后处理的这种方式,其实是一个政治问题。

郭晓珊:这个片子是国家影像档案,是口述历史的形式,讲这个事件发生的过程,背后复杂的原因和社会现状,最后掺杂了一些导演的个人色彩和思考。恰恰是这个地方让我挺有感触的。矿区的人还记着这个事情;到了铜川市,仅仅是知道,没有太多的感情色彩;到了西安,人们已经不记得了。所以这样一个片子,是独立纪录片的良心,这段影像是有历史价值的。

高子鹏:像这些人的淡漠,从某种程度上来讲,是造成这个矿难的另一种原因。大家不关心这个东西,他觉得这个事情离自己很远。

郭晓珊:所以它不是一个批判式的东西,是唤醒。

林鑫:因为那个时候矿难非常多。就在我这个片子在北京宋庄放映的时候,铜川的一个煤矿又发生了矿难。像这样的东西,国家发改委是应该看到的,知道怎样从源头上去减少这种事情发生的概率。事实上,陈家山矿的设备非常先进。

郭晓珊:这个已经不是技术层面的原因了。

高子鹏:我们探讨一个叙述的东西。我的意思是说,最后你的采访完了以后接的是墓地,如果我们把这两个段落换个位置,把随机采访的那个段落放在墓地的后面,随机采访完了以后接烟花。这个片子和《三里洞》都是关于矿工,关于记忆,虽然只有短短的五年,但是人们已经觉得离他很远了,人们现在遗忘的速度越来越快。我的意思是,这样的话反思性似乎会更强一点,而且这个东西不光是投射到铜川的人,会投射到每一个观看的人。

林鑫:因为前面全部是在局部空间,只有到那个大全景,镜头拉开以后,依然还是在陈家山。然后接着一个一个随机采访,从陈家山矿,到铜川市,到西安,场景逐步拉开,意味着事件已经是过去式了,然后到墓地是现在时,还有矿工想到墓地去看看,一个很鲜活的人去扫墓,献花,和前面有一个时间和情感上的不同。我当时是这样构思的。

高子鹏:比如还有另外一种方式就是,最后大部分采访结束,收尾的时候,拍到一个下井的小车,景别给得很紧。我感觉如果能更紧一点,拍到他们的脸部,用这个直接接墓地,他们随时可能变成墓地上的那些人,然后一个人过来献花,然后是墓地的全景加随机采访,最后烟花,这可能也是一种方式。

何东平:我觉得这样或许更好。前面一直在陈家山矿里,直到献花时才出现这个开放的空间,从这开始移到外面,空间才开放了。前面人车进去时,我以为要结束了,突然又出现了一段,没有想到。最后的镜头是剪辑的时候剪出来的吗?当然,纪录片没法预设它的结尾。我们最后看到那个烟花镜头的时候,刚开始看会觉得非常得长,怎么给了这么长时间,有点压抑,可是突然一瞬间就明白了,可能跟你这个主题有呼应。我是在看了两三分钟之后,才突然明白的,就觉得很好。

郭晓珊:这个镜头的情绪控制得很好。

高子鹏:之后黑场的时间可以长一点,不要太快出字幕。前面有四分钟的烟花,停个半分钟就可以,也是一种默哀,可能那个节奏会又不一样。

郭晓珊:这些都是在创作手法上很细的讨论,从片子整个大的格局来讲,我们讨论的有些细节了。

林鑫:我完全是一个人做的,完成之前没有任何交流。

高子鹏:我们说叫独立电影,其实完全是个人影像,从头到尾完全是一个人,甚至整个过程没有交流,交流是在整个成片了之后。

林鑫:就是在影展上放,别人说好或者不好。

高子鹏:我在做《上海青年》的时候,粗剪完是11个半小时,我要把11个半小时的字幕全上去,拿着不停地要给人放。我们拍摄是一个记录,是跌进去的状态,那你剪辑的时候一定要想办法拔出来。有时候自己出不来,因为陷进去太深了,一般要找专门的人剪辑,因为剪辑师不在那个现场,有距离,不会陷得太深。你是当事人,你在现场,和观众的感受不一样,怎么和观众的感受能靠近,你要拔出来才行,有时候是需要从个人的那些东西里稍微能拓出来一些,也是彼此的交流。

林鑫:一个是我在一个封闭的空间里,找一个最大的可能性。另外一个我也非常自觉地认为,大家在互相交流学习的过程中,不断认同别人的过程中,大家都在取长补短,有一种一致性的趋向。个人的偏执和缺陷,在某个方向中,在一个封闭中,走到一种极致,非常个性的。我的东西基本上不太接受批判,除了我明确地感觉到缺陷。比如说《三里洞》出来,受到的批评特别多,我也很认真的又看了好几遍,是有点儿瑕疵,但是基本上没有太大的可以改的。我已经下了很大劲儿去做了,事实上也改了第二遍,有些问题处理了。总的来说呢,一个作者,不管是卡夫卡还是佩索阿,他的风格、他的东西的建立,就是完成在一个封闭空间的状态,他没有那么多交流的空间。假如说有很多交流的空间,最后在认知上,大家会有一个趋向,趋向性认同,会形成一种共同性的认识,当然也是优点,在我看来,同时也是一种制约。像好莱坞片子,他有一个整套的体系,是按那个运作的,大家都认同这个。作为一个个体的制作者来说,我基本上在我做的时候竭尽全力,用我最大的努力去做好,但我做不到的,也就那样了。我一步步在努力往前走,实际上我并不太考虑观众的提醒。

高子鹏:你其实完全是一个个人写作的状态。

林鑫:这个信念来自于哪儿呢?来自于很久以前,我读普鲁斯特的《追忆似水年华》,第一部《在斯万家那边》,花了大概两年时间,就读了那一本。事实上,那时我对小说已经没兴趣,很久都不看了。当时是拿到那本书,我觉得封面特别好,暗淡的墨绿,中间是一个他的肖像,那种感觉是非常好的。我当时随便翻了几下,马上就把我抓进去了。它里面有好多东西,包括斯万之恋,有好多那种敏感,深深打动了我,小说原来是可以这样子写的。它并不像传统小说,完全是不一样的东西。他是100年前的,是法国的,离我这么远,而且是那种意识流形态,但我完全能够感同身受。你不能指望有很通俗层面的那么大的受众,事实上,每个读者在寻找他自己的作者,每个作者也在寻找他自己的读者。作为一个纪录片,它本身就是小众的,所以我并不在意观众能有多少,我就坚信我自己,把我的生命全放进去,我用我的真诚,用我的心灵去做作品,我把我的情感全部都投进去,它一定会和另外一些生命,发生共鸣和碰撞,我绝不怀疑,但能有多少我并不在意。有时候有些缺点,只有上帝是全备的,每个人都是不完全的,每个作品也都是不完全的,那些毛边,那些缺憾,某种程度上有可能是制高点。你把它打造得那么完美无缺的话,那也不是好的,挺可疑的。包括陀思妥耶夫斯基,好多缺憾,但是他那种一泻千里,那种情感全部推上去,摧毁式的那些东西出来的作品。他要是也像福楼拜那样一字一字去弄,完全就不会是这样的作品,不是一个风格的。

高子鹏:一个作品是这样的,我觉得还是要看它的能量,它的能量足够,可以不在乎那些细枝末节的东西。

郭晓珊:整体的气质,比细节的打磨更重要。

高子鹏:它是靠能量,靠势。

林鑫:细节也依然重要。我现在也慢慢在思考这样的问题,细节的打磨不宜损害整个作品生命的流动感。技术的成长是必然的,我做第一部的时候什么都不会,摄像机什么的都不懂,但慢慢我就会一点,我就知道了,技术的进步,绝不以阉割生命的激情为代价。我更关注那些触动我,拉着我,不能不去做的那些东西。像《瓦斯》,我在去之前,我把结尾都拍好了,我已经确定它会用在片尾,我会用很长的时间。这个是我的直觉判断,没有道理讲。很多时候,我做的判断是直觉的,当你犹豫、拿不定的时候,只能靠直觉判断去推动。

郭晓珊:直觉是所有的创作必须要有的,没有偶尔的这种灵感的迸发,作品里面就会少东西。但有些不是激情,是气口。如果大家都觉着观看的时候,这个片子已经到了结束的时候,说明这个气口,这个情绪点已经到这儿了,但片子事实上还没完,气口断了。

林鑫:你说的气口,是约定俗成的,大家都有这样的观影经验。

高子鹏:他有他的节奏,气和气不一样。

林鑫:20来岁的时候,我读到高更的一句话,“再也没有一部杰作,更像一部劣作了。假如它像一部艺术作品,那么一定是已经存在的艺术作品。”你想在印象派的时代,高更画的画,涂得跟不会画一样,完全是平涂的那种东西,又很野蛮,粗糙,根本就不像艺术作品。后印象派三个大师,按照印象派时代的那种做法,他们完全是不入流的。当时的人写美术史,这三个人绝不会进去的。艺术是个不断创造的过程,观影的气口和口味,好莱坞完全是讲这一套的。比如说我的《传道人》在南京放映的时候,海外的一个人一直在站着看,也是个制片人。别人问她的观感,她说,“我认为这样挺好,但我们做东西不是这样”。他们先把东西都大概交代一下。我是一个一个拉过去。你讲的那些东西可能正是我想避开的,我压根就不知道,即便我知道了,我也会避开的。我完全按照我感知的那种节奏去推动,这不是我的自大和自我,是我在把生活转化为影像的这个过程中,我参与的过程中,我认为只有这样是准确的。或许在别人看来,这是毛病或怎么样,这都无所谓,这个一定是我独立地自觉地表达,它可能不完善,但我当时就是这样想的。

何东平:剪辑的问题我们以前也老讲,拍摄投入太多精力,太多感情,所以很难抽身,但是我觉得,这种个人影像必须自己来弄,找的剪辑没有感情,只是从技术层面来解决。

高子鹏:那是流水线操作。

林鑫:现在也在思考,包括节奏什么的,我们要是都按照好莱坞的节奏玩也没意思。好莱坞都是那种模式。每个作者都在寻找你个人的声音和腔调,忠实追随你自己的心灵和你的感受,你把它表现出来的节奏,一定是尽可能忠实地将生活转化为影像。我前面加了个“尽可能”,完全客观的东西是不存在的,尽可能是啥呢?我尽量努力去做,但摄像机放在哪儿,都有我自己的视角,我的主观性,没办法完全删除,因为我是个人,是有情感的,所以说不管怎么样,一定会在你的镜头里出现你的灵魂,所以只是努力在做。很多东西有个人的局限性。

高子鹏:关键是你要接受这种局限性,这也是个人写作的特点。

何东平:有一段,就是有个女人说她有三个老公那段。在我个人感觉,和前面是不搭的。她突然出现了,可能像你之前说的,你是发现了她,你觉得她应该在这里面,但给我的感觉,连续这三个片子看完,每个片子都有一个这种突兀的地方。

高子鹏:我觉得挺搭的,因为他是通过矿难来拍矿区的生态,有人这样生活,这样经历,信基督教,其实是多了一个元素。

林鑫:因为我要拍煤矿的生态,那我就不能阉割,我没有权力去阉割生活。这个人物必须放进去,她就是那个里头的人物,她哪怕再怎样不搭。比如《三里洞》里的童侊,他就是那一批车上来的矿工,他年龄比他们大,他结过两回婚,他那种复杂性是一般矿工都不具有的。我们看过一个电影,叫《最漫长的一天》,讲奥哈马海滩登陆战的那个电影。那个伞兵跳下来以后,海滩上没有人,战争都打完了,他没有遇到任何一个人。生活绝不会按你想象的走。像我拍《三里洞》的时候,唱圣歌那个,那个歌的最后一个字句就是“永生”,“永生”就是我爸的名字,我爸叫朱永生,这就是天意。从信仰上讲,人的尽头是上帝的开始,当你觉得你还有能力去把握的时候,你绝不会去信仰上帝的,当你所有的路全部都走完,也没有任何办法了,你已经没有路了,主才开始做工。对于这个女性来说,她丈夫被人打死了,她遇到形形色色的人,没有任何人有正义,没有任何人去帮她,最后她信了神,信了主。主赐给她丈夫,个子又高,对她又很好,她认为是上帝赐给她的,某种程度上是自己重建信心。这个信心靠什么去建立?就靠信仰。因为煤矿里信仰挺发达的,所以一定有它的必然性。

何东平:如果前面给个交代会不会更好呢,人物关系的交代。

郭晓珊:整个片子没有交代人物关系,突然交代一下也不对。

林鑫:这个关系在我的片子里是不重要的,我要的是事件。她陈述的那些事,都是和煤矿有关联的,是生态的一部分。她是没办法了,才去信了主。从一个事件生发出来各种各样的生态环境的细节,就像剥洋葱,一层一层去剥,剥到核心部分你就会发现,包括矿难家属的补偿问题,娃的当兵问题,更多层面的问题,其实都是存在的,还有好多细节,只是点到,没办法详说。

高子鹏:下一个片子是《传道人》,这么一想,《传道人》和《瓦斯》有一个很好的衔接。《瓦斯》是通过一个社会重大事件讲一个矿区的生态,矿区底层的那些人的生活,那种状态,最后大家只能去信仰上帝。

林鑫:就是现实的这种压力,崩溃成这样,可能是人缺乏信仰吧。信仰在当下就变得重要起来。明天要放《传道人》,那个念头在拍《同学》的时候就闯进来了。有一个瞬间觉得这个题材,我是应该拍的,应该有个延续性。所以这回把这四部放在一起放映是很有道理的,从前面的非常现实的张力,走入到信仰。

高子鹏:所以方志的感觉一下出来了。把这几个片子放在一块儿,片子和片子之间的内在逻辑,《三里洞》是第一代矿工,父亲;拍到自己这一代,二代;再切到矿区的一个生态;由生态再到这些人怎么办,怎么支撑下去,到传道人,到信仰。

何东平:在这种小的国企,小城市里边,基本上都是像您片子里这种状态。我从小在嘉峪关长大的,酒泉钢铁公司也是一个大型国企。片子里有一个老矿工说的那个话,我姐姐曾经跟我说过不下十次,就说“现在的工人全是奴隶,矿长让你干嘛就干嘛”。因为酒钢也有矿嘛,她在一矿当过好几年工人,她给我说过一模一样的话,“让你去吃屎,你就得去吃屎”。我觉得这种生态不是这一个地方的。

高子鹏:我们放映的这个题目——“铜川方志”,背后的意思是什么呢?就是说,铜川在中国是有代表性的一个城市,代表的恰恰是建国后,因为发展重工业而功能化的这种城市的一个缩影。它是一个实例,像嘉峪关、白银、海石湾,全国各地有很多这样的,几十年到现在又要产业转型。在这个大的历史背景里面,人的生存的那种状态,是当代的一个地方志。

林鑫:虽然是一个地方志,是一个小地方的,但人在生存本质上是一样的。我只是刚好生活在那里,就为那个地方做了个方志。为啥叫我们臣服于生活的逻辑?我们的主观想象,我们讨论的那些东西,拿到生活中都无效,所以说,任何居高临下的审视、武断,都会使你拍下来的影像变得可疑。你伏下身去,生活必为你绽放,这一点我坚信不疑。它给你的一定比你想要的多得多。

高子鹏:相信生活要胜过相信自己。

林鑫:这是绝然的。生活是个宽阔的海洋,有多重的维度,不同的人可以从不同的侧面去切入。我觉得这可能就是作者性的存在。这次定的讲座题目是《地方志的个人影像书写》,这也是我自己很自觉地、慢慢意识到这样的东西,也在做。我在努力拓宽纪录片的边界。你的影像和你所关注的这片土地,记录的这些东西,一定会打成你身上的烙印,这是意义所在。它既是我的,也是这片土地的,是我的眼光去观察和记录这片土地。